En complément à l’exposition «

Vodou, un art de vivre », qui se tient actuellement

au Musée d’ethnographie de Genève (MEG),

ce cycle de quatre soirées propose une sélection

de musiques et de danses afro-caraïbes, rituelles et

profanes. Deux d’entre elles seront consacrées

aux musiques haïtiennes : Ti-Coca et ses musiciens

présenteront un programme centré sur la poésie

chantée et la contredanse, expressions festives de

nature profane, mais enracinées dans le terreau du

vodou ; quant à Racine Mapou de Azor, il est aujourd’hui

l’ensemble emblématique de la musique et des

chants du vodou haïtien. Quant aux deux autres soirées,

elles sont dédiées à des expressions

proches de la tradition du vodou : la rumba et la musique

de la santería de Cuba, avec le groupe Yoruba Andabo

; puis la musique et les danses du gwoka de Guadeloupe,

représentées par l’ensemble Kan’nida

et son invité spécial le chanteur Napoléon

Magloire.

Laurent Aubert

Mercredi 20 février, 20h30

Cuba : Yoruba Andabo

Rumba, musique et danse afro-cubaines

|

Geovani

del Pino : direction

Juan Campos Cárdenas, Regla Monet Díaz,

Ronald González Cobas, Damian Díaz Leal,

Jorge Armando de Armas Sarría : chant

Orlando Lage Bouza, Julio César Lemoide Díaz,

Adonis Panter Calderón, Michel Herrera Pérez,

Derlys Zulueta Alfonso, Gilberto Williams Ramos :

percussions

Zulema Pedroso Hardy, Jenyset Lazara Galata Calvo,

Ramsés Charón Echevarría, Pedro

Lázaro Monteagudo Lara : danse

|

La santeria est à Cuba l'une des

nombreuses manifestations de la spiritualité de la

diaspora afro-caraïbe. Dans ces cultes ritualisés

faits de processions, de cérémonies secrètes,

de danses de possession, de sacrifices d'animaux et de magie,

les saints catholiques se confondent avec les orishas, divinités

africaines d'origine yoruba. Un syncrétisme qui pourrait

bien avoir été dû à la nécessité,

pour les esclaves, de donner à leurs croyances des

figures empruntées aux maîtres.

Fondé en 1961 dans le quartier du

port de La Havane, le groupe Yoruba Andabo est aujourd’hui

une des compagnies emblématiques de la musique et

de la danse afro-cubaines. Son vaste répertoire traverse

les cycles sacrés Congo Yoruba et Abakuá,

aussi bien que la rumba, avec ses trois formes constitutives

que sont le yambú, le guaguanco et la columbia. Sous

la direction de Geovani del Pino, cet ensemble de seize

musiciens et danseurs manie à la perfection les polyrythmies

cubaines : sur l’accompagnement des percussions traditionnelles

(tumbadora, cajón, guagua, chequeré, tambores

batá, clave…), les chants convient les divinités

à s’installer dans le corps des danseurs.

Jeudi 21 février,

20h30

Haïti : Ti-Coca et Wanga-Neges

L’art de la contredanse

|

Ti-Coca : voix, maracas

Allen Juste : accordéon

Mathieu Chertoute : tambours

Richard Hector : banjo

Wilfrid Bolane : contrebasse

Photo Michael Stewart

|

Ti-Coca, nommé ainsi en raison de

sa petite taille et de sa nature sautillante qui rappelle

l'incontournable breuvage, interprète ses meringues

suaves et épicées sur des mélodies

populaires inspirées du répertoire vaudou.

Héritier des meneurs de contredanses, Ti-Coca chante

les odes à Agoué, aux esprits de la mer, à

Erzulie ou a Simbi. Porté par l'accordéon,

le banjo, la basse et les percussions, son groupe Wanga-Neges

est un des rares ensembles haïtiens à avoir

conservé le caractère lancinant et chaloupé

de cette musique en petite formation acoustique.

Ti-Coca est une sorte de dandy tropical,

un personnage rare dans le paysage musical haïtien.

Par ses vocalises débridées, et son attachement

ludique aux formes anciennes, il tient à la fois

du chansonnier et du commandeur de contredanse. Quelque

part entre Haïti et Cuba, il y a dans sa musique un

retour à la danza cubaine, elle-même née

de la contredanse exportée de Saint-Domingue dans

la province de l'Oriente par les colons et quelques-uns

de leurs esclaves en fuite. Ces airs, que l'historien haïtien

Jean Fouchard nommait les « douces pastorales congo

», seraient, dit-on, issus des danses bantoues du

Mozambique.

Vendredi 22 février,

20h30

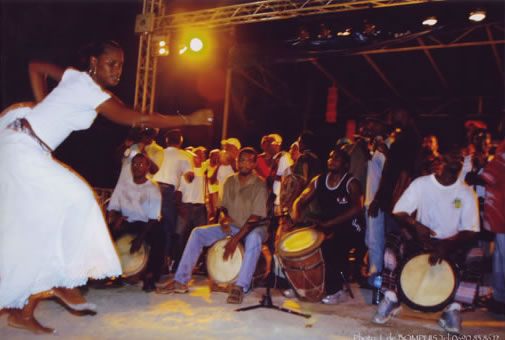

Guadeloupe : Ensemble Kan’nida,

avec Napoléon Magloire

Musique et danse rituelles du Gwoka

|

Fred Anastase : tambou maké

Jacques Danican : accordeon

Suzy Bondot Geneviève : répondè

Alain Caban : tambou boula

Vanessa Coco : dansè

Yannick Geoffroy : dansè

Nazaire Vincent : tambou boula

Anatole Geoffroy : chant solo

Christiane Geoffroy : calbas, dansè

René Geoffroy : tambou boula, chant solo, saxophone

Napoléon Magloire

: chant, invité spécial

Photo L. de Bompuis

|

Le gwoka, symbole essentiel de la culture

guadeloupéenne, était jadis joué par

les esclaves des plantations sur les tambours ka (du français

quart), fabriqués avec des barils. Son origine remonte

au début du XVIIIe siècle. A partir des musiques

de leurs pays d’origine, les esclaves ont élaboré

un outil de communication, un moyen d’expression,

au même titre que la langue créole. Cette musique

est encore jouée aujourd'hui lors des veillées

nommées swaré tanbou, avec percussions et

danses accompagnant des textes en créole. Nombre

de ses rythmes trouvent leur origine dans les codes tambourinés

qu'utilisaient jadis les esclaves.

Le groupe Kan’nida, originaire de

la commune de Sainte-Anne, en Guadeloupe, présente

l'expression musicale des Grands Fonds, région du

centre de la Grande-Terre où se développa,

après I'abolition de l'esclavage, une société

paysanne quasi autarcique, vivant dans les plantations de

canne à sucre. La musique de Kan’nida est l’héritière

des chants de labours et de veillée mortuaire qui

ont rythmé la vie de cette population depuis plus

de cent cinquante ans. Avec comme invité spécial

Napoléon Magloire, doyen des chanteurs de gwoka,

Kan’nida affirme sa volonté de transmettre

la mémoire de la Guadeloupe.

Samedi 23 février, 20h30

Haïti : Racine Mapou de Azor

Percussions et chants rituels du Vodou

|

Lenord « Azor »

Fortuné : chant, tambour

Jérôme Siméon : tambour

Ronald Jean : tambour

Ludner Toussaint : tambour

François Fortune : tambour basse

Lemour Fortune : tambour basse

Elius Ozius : tambour basse

Ronine Faustin : chœur

Manicite Dure : chœur

Photo Dominique Lagnous

|

Autrefois confinée aux zones rurales

du pays, où elle était pratiquée par

des musiciens amateurs regroupés autour des temples

vaudou, la musique traditionnelle haïtienne est aujourd’hui

portée par le mouvement « rasin », qui

revendique les racines africaines de l’identité

haïtienne. Il n’aura guère fallu que quelques

années d’existence au groupe Racine Mapou de

Azor pour gagner son pari : préserver l’authenticité

des chants et des rythmes issus du répertoire vodou

tout en les faisant connaître du public le plus large.

Formé de musiciens tous vaudouisants pratiquants,

son nom fait directement référence à

l’univers vaudou, le mapou étant l’arbre

sacré réputé héberger les esprits.

L’ensemble est dirigé par

le chanteur et tambourineur Lenord « Azor »

Fortuné, qui a permis à la musique vaudou

de passer du hounfort (le temple) à la scène.

Figure incontournable de la culture haïtienne, Azor

a récemment été sacré «

trésor national vivant » par le Ministère

de la culture. Partisan d’une musique rasin sans concession,

il refuse arrangements modernes et instruments électriques.

Soutenue par le battement inlassable des tambours d’inspiration

rada, petro ou encore rara, sa voix puissante, au timbre

caractéristique des prêtres vodou, célèbre

les loas (esprits) vaudou, chante l’attachement aux

racines ou commente les événements de la vie

sociale en Haïti.

Dès 19h, spécialiés culinaires

antillaises (Réservation recommandée au 078

757 01 04)

Photos : Dominique Lagnous (Azor), Frédéric

Palladino, Michael Stewart (Ti-Coca) et d.r.

Remerciements : Saïd Assadi, Damien

François, Claire Hénaut, Emmanuelle Honorin,

Pascale Jaunay, Yasmina Tippenhauer, Alain Weber

Prix des places

: 30.- FS

Membres Ateliers, AMR & Amdathtra, Amis du Musée

d’ethnographie, chômeurs, AVS : 22.- FS

Etudiants, jeunes : 15.- FS

Enfants jusqu’à 12 ans, cartes 20 ans/20 francs:

10.- FS

Conférence : entrée libre

Passe général : 80.- FS (plein tarif) / 60.-

FS (membres…) / 45.- FS (étudiants…)

Location : Service Culturel

Migros, 7 rue du Prince, Genève (lu-ve, 10h-18h),

dès le 28 janvier

Réservations : uniquement sur le site www.adem.ch

Renseignements : tél.

022 919 04 94

Concerts organisés avec le soutien du Département

de la culture de la Ville de Genève, du Département

de l'instruction publique de l'Etat de Genève et

de la Direction du Développement et de la Coopération

DDC.